.

Dr. Andrea Jara Claußen

Kunsthistorikerin

In Liebe zur Kunst und zum Leben

Die Zeit erschafft wahre Schönheit

Der Ursprung der Moeraki Boulders in Neuseeland liegt ca. vor 5,5 Millionen Jahren. Die Planung und der Bau des Hamburger Rathauses bedurften ca. 55 Jahre. Beides zeitliche Investitionen, die sich gelohnt haben.

I love details in lovely things!

https://macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00004790

Hier findet ihr den Link zu meiner Doktorarbeit: Der Innenhof zwischen Hamburger Rathaus und Hamburger Börse. : Entstehungsgeschichte und Einflüsse auf die architektonischen und künstlerischen Arbeiten.

Die Mönckebergstraße in Hamburg

Es gibt keinen Anfang und kein Ende, nur die unendliche Leidenschaft zu leben.

1 Einleitung

Zur Zeit der Industrialisierung, als die Großstädte mit der stetig ansteigenden Bevölkerungszahl, dem Wirtschaftswachstum und den damit verbundenem Platzmangel zu kämpfen hatten, sah man die Lösung, in den sich in Höhe und Funktionalität übertreffenden neuen architektonischen Bauwerken. Doch der Platz für diese wirtschaftlichen Gebäude musste mühsam erkämpft werden, denn nur selten wurden alte Gebäude abgerissen. Man stand vor einem Konflikt: der Tradition auf der einen und der Innovation auf der anderen Seite.

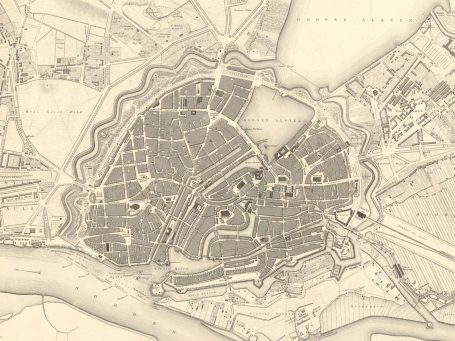

Nach dem großen Brand von 1842 bekam die Stadt Hamburg eine große Chance, ihre Funktionalität und Wirtschaftlichkeit auszubauen und den gegenwärtigen Verhältnissen anzupassen, um weiterhin als Wirtschaftsmetropole konkurrieren zu können. Die im Gegensatz zu anderen Städten frühe Citybildung war nicht nur durch den großen Brand, sondern auch durch die 1892 vor allem in den Gängevierteln wütende Choleraepidemie bedingt.[1] Fünf Monate nach dem Brand wurde eine völlige Umgestaltung des ursprünglich reinen Wohnviertels beschlossen. Hamburgs Innenstadt sollte durch ein neues Straßennetz, durch die Verlagerung öffentlicher Gebäude und dem Ausbau eines Handels- und Verwaltungsbereich, aufgewertet werden.[2] Die Idee eines Wirtschaftsviertels bestand also schon vor der Epidemie. Die baulichen Projekte überstiegen aber die Kapazitäten der Stadt und so wurde ein Teil der Nachbrandbebauung[3], sowie große Teile der Gängeviertel erst am Anfang des nächsten Jahrhunderts u.a. auch für die Sanierung und Umgestaltung einer Durchbruchstraße vom Hauptbahnhof zum Rathaus eingerissen.[4] Auf Grund der baulichen Zukunftspläne verlor das Stadtbild Hamburgs nach dem Brand historisch wertvolle Gebäude zu Gunsten einer modernen, zukunftsorientierten Architektur. Vieles Altvertraute musste dem Neuen weichen, was von der Bevölkerung zum Teil scharf kritisiert wurde, denn durch den Verlust der altbekannten Architektur verschwand auch das Heimatgefühl.[5] „[…] Die Stadt wird wieder aufgebaut sein mit neuen, gradlinigen Häusern und nach der Schnur gezogener Straßen. Aber es wird doch nicht mehr mein altes Hamburg sein, mein altes, schiefwinkeliges, schlabbriges Hamburg.“[6] Es brach eine große Bürgerdiskussion zu der Frage: „Kunst- oder Geschäftsstadt“ aus. Die städtebaulichen Verbesserungsvorschläge waren oft mit ökonomischen und finanziellen Risiken verbunden, weshalb wegen der Schönheit allein kein Kostenaufwand gemacht werden sollte. Basierend auf diesem Hintergrund beschäftigten sich viele Architekten mit der Frage nach den optischen Auswirkungen der modernen Architektur.

Der Deutsche Werkbund, unter dessen Mitgliedern Schumacher und Höger waren, war ein Zusammenschluss, der sich für die „Veredelung“ der Zweckarchitektur einsetzte und Hamburg eine Niederdeutsche Gestalt geben wollte. Zu diesem Kreis zählten neben ihm und dem Journalist Paul Bröcker auch Alfred Lichtwark, Justus Brinckmann, der Maler Arthur Illies und Hans Much, ein Arzt, Dichter und Verfechter der niederdeutschen Baukunst. Auch Fritz Schumacher und C.F. Reichardt suchten den Angleich an die traditionelle Bauweise und den ästhetischen Zusammenhang zwischen Vegetation und Architektur.[7] Fritz Höger und sein Freund Paul Bröcker verfassten 1909 die Schrift: „Die Architektur des hamburgischen Geschäftshauses, ein zeitgemäßes Wort für die Ausbildung der Mönckebergstraße.“. In diesem Werk sprachen sich die Freunde zwar für die Neugestaltung Hamburgs mit den Möglichkeiten moderner Materialien aus, plädierten jedoch für eine heimatgebundene Architektur, die vor allem zeitgemäß und praktisch sein sollte.[8] Höger war auf der Suche nach einem Material, das die Schwere überwindet und sah hier seine Vorbilder in den aufstrebenden Backsteinbauten der Gotik. Neben dem Stein aber schreibt er nun auch den Eisenkonstruktionen diese Eigenschaft zu. Das Wuchtige der mehrgeschossigen Kontorhäuser sollte sich in den aufsteigenden Vertikalen verlieren. Als künstlerisches Mittel sollten in diesem Fall Lisenen an den Außenwänden und den Dachgiebeln dienen. Die multikomplexen Räumlichkeiten mussten in Ihrer Nutzung flexibel sein und selbst der Bauschmuck sollte konstruktive Eigenschaften innehaben. Vorreiter dieser flexiblen Bauart war die „Chicagoer Schule“ mit ihren entstehenden Skelettkonstruktionen aus Eisen und Stahlbeton, von denen einige schon flexible Innenwände, die man je nach Bedarf einhängen konnte, aufwiesen.[9] Die deutschen Architekten wurden zwar sehr von dieser Schule und ihren Rasterfassaden beeinflusst, entwickelten aber überdies eine Abneigung gegenüber dieser maschinellen Welt und ihrer als seelenlos empfundenen Produkte. [10] Ferner fanden nicht nur Högers Visionen in ihrer Architektur Anklang, sondern auch die Ideen eines malerischen Stadtbildes aus Camillo Sittes Buch „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ von 1889.[11]

1.1 Fragestellung

Das Thema dieser Arbeit ist „ Die Entstehung der Mönckebergstraße: eine architektonische Revolution im Sinne der Wirtschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Bauten Fritz Högers und Fritz Schumachers.“. Der Bau der Mönckebergstraße fällt in die Zeit eines architektonischen Umbruchs. Insofern ist es nicht nur wichtig die Entwicklung und Entstehung der Mönckebergstraße aufzuzeigen, sondern auch auf die architektonischen Errungenschaften und Besonderheiten einzugehen. Die wichtigsten literarischen Quellen im Bezug auf diese Themenbereiche sind zum einen Fritz Schumachers Werk zur Entstehung dieser Straße und Jan Lubitz Jahrhundert Überblick über diesen Prestigeboulevard. Um eine bessere Vorstellung von der damaligen Architektur zu haben, werden vier der prägnanteren Gebäude der Straße genauer vorgestellt. Das Haus-Glass, das Rappolt-Haus, das Klöpper-Haus und das Mönkebergdenkmal mit Volkslesehalle. Untersucht wird, in wie weit ihre Architektur besonders oder revolutionär ist. Das Haus-Glass, obwohl ein wichtiger Grundpfeiler der Straße, ist eher spärlich in der Literatur vertreten. Über die anderen Gebäude findet man hingegen zahlreiche wichtige Informationen in den Werken von Manfred Fischer, Ralf Lange, Dieter Schädel und in der Schrift vom Architekten- und Ingenieur-Verein Hamburgs. Abschließend stellt sich die Frage, welchen Stellenwert die Mönckebergstraße in der Geschichte Hamburgs einnimmt und welche Beachtung die damals revolutionären Gebäude heute, in einer Zeit rasanter Entwicklungen, noch inne haben. Welchen Wert gesteht die Stadt Hamburg einer seiner berühmtesten Straße zu?

2 Die Entwicklung der Mönckebergstraße zur Geschäftsstraße Anfang des 20. Jh. s

In den ersten Entwürfen der Städteplaner und Kommissionsmitglieder wurde die Möglichkeit der Herausbildung einer Geschäftsstraße vom Rathaus- bis zum Schweinemarkt nicht berücksichtigt. Erst Semper erkannte den Reiz einer solchen Verbindungsstraße. Chatteauneuf über nahm die Idee und konzipierte den ehemaligen Mönkedamm als Fußpassage. Die endgültige Version jedoch kam von Carl F. Reichardt, der sich den Mönckedamm als Kaistraße begleitend zum Fleet auf den Mittelpunkt der Börse, die direkt hinter dem neuem Rathaus liegt, zuführend vorstellte.[12]

„[…] an einem Mönkedamms Quai, woselbst die Läger mit gleicher Bequemlichkeit gefüllt und gelehrt werden können. Es handelt sich in dieser Lage nämlich nicht um Zucker und Caffeéspeicher, sondern um Lager solcher Waren, welche hier ausgepackt und dem Käufer zur Schau gebreitet werden müssen. Es scheint, daß dieser Quai eine der hellsten Straßen in der Mitte der Stadt, und dabey den reizenden Zugang zur Börse gewähren wird; […]“[13]

Durch die „maroden“ Hamburger Gängeviertel mit ihren kleinen Wasserläufen (Fleet) sollte demzufolge eine möglichst breite Umgehungsstraße vom Ratshausplatz zum Hauptbahnhof angelegt und in ein zentrales Geschäftsviertel umgewandelt werden. Hierzu wurde die Sanierung und Umgestaltung des Mönckedamm zur Mönckebergstraße beschlossen. Erst 1908, 16 Jahre nach der Choleraepidemie, dem Vorwand für die Sanierungsarbeiten, wurde die alte Bebauung abgerissen.[14] Um das große Projekt zu verwirklichen, musste die Stadt nicht nur die Grundstücke für die Straße, sondern ebenfalls die anliegenden Grundstücke für die geplanten Geschäftsgebäude kaufen, um eine geschlossene und angemessene Bebauung dieser wichtigen Prestigestraße zu sichern. Alle architektonischen Baumaßnahmen, vor allem die Fassaden- und Dachgestaltung, wurden von einer Sachverständigenkommission, die 1908 gebildet wurde, geprüft und abgesegnet. Dieser Kommission gehörten nicht nur der Direktor der Baupolizei und Baudirektoren des Ingenieur- und Hochbauwesens an, sondern auch Vertreter der Finanzdeputation und Privatarchitekten.[15] Erste Erfahrungen bei der Planung einer Geschäftsstraße in der Neustadt, in der man einige ältere Gebäude nicht abreißen wollte, hatten gezeigt, dass ein Arsenal gefunden werden musste, das dem anwachsenden Geschäftsverkehr gewachsen ist.[16] Hierbei ergaben sich in der Mönckebergstraße vor allem städtebauliche Schwierigkeiten in den Straßeneinmündungen. Um eine gefahrlose Einfahrt in die Straße von der Seite des Rathauses aus zu sichern, wurde zu Gunsten der rechtwinkligen Begrenzung des Rathausmarktes die kleine Johannisstraße um 20 m beschnitten. Auch die Knochenhauergasse wurde überbaut, um eine geschlossene Straßenwanderung zu schaffen. Selbst einer der ältesten Plätze Hamburgs, der Pferdemarkt, wurde durch die Straßenführung in zwei Teile geteilt: in einen kleinen dreieckigen Platz auf der Südseite (Heute: Ida-Ehre-Platz) und einem großen langgestreckten Platz auf der Nordseite der Straße (Heute: Gehart-Hauptmann- Platz). Auf Höhe des Pferdemarktes erreichte man durch einen Materialwechsel in den Außenfassaden der Häuser und die Staffelung der Geschosse eine Art Torwirkung, welche den Wechsel in eine neue Raumzone baulich einsäumt.[17] Die Straßenkrümmungen, durch die unter anderem die St. Petri Kirche in das Straßenbild mit einbezogen wird, tragen zur Auflockerung des Straßenzuges bei. Durch den s-förmigen Straßenverlauf ergibt sich der Vorteil, dass die Steigung der Straße kaum wahrnehmbar ist. Da die waagerechten Fassaden höchstens 6 m mehr als die Straßenbreite betragen durfte, war es wichtig die Straßenbreite so festzusetzten, dass trotzdem eine wirtschaftlich brauchbare Bauhöhe erreicht wurde. Bei einer Breite von ca. 29 m konnten die Fassaden 35 m hoch gebaut werden. Durch die Umgehung dieser Regelung entstanden immer höher gestaffelte Dachkonstruktionen mit giebelartigen Ausbauten, um den gegebenen Raum so lukrativ wie möglich auszunutzen. Die steilen Mansarddächer hatten also in erster Linie keine dekorative sondern eine funktionale Eigenschaft. Nicht nur die Straßenbreite auch die Steigung der Straße wurde den Verhältnissen angepasst. Durch das Ansteigen der Straße musste ebenfalls der Verlauf der Firste und Gesimse an langen Straßenrücken im vorweg geregelt werden, so dass der Übergang in eine andere Höhenlage sich möglichst schon innerhalb eines Gebäudekomplexes vollzieht.[18] Teilweise kam es in den alten Straßenzügen zu Höhenunterschieden von 7,4 m. Ohne bauliche Maßnahmen hätten diese Steigungsverhältnisse zu Schwierigkeiten bei der Verkehrsabwicklung führen können, weil die Wagenladungen der Händler in den Jahren erheblich gestiegen waren. Einige zu sanierende Gebiete am südlichen Rand lagen noch unter der Sturmflutgrenze und mussten auf bis zu 9,2 m erhöht werden.[19] Am 26. Oktober 1909 konnte die Mönckebergstraße für den Verkehr frei gegeben werden.[20]

Innerhalb von fünf Jahren, von 1908 bis 1913, wurden die vier Hauptabschnitte zwischen Spitalerstraße und der Steinstraße, wozu auch das Klöpper-Haus gehört, fertiggestellt. Nur für diesen Abschnitt kaufte die Stadt 65218 qm für insgesamt 38.289.355,00 Mark. Dies ergab einen Quadratmeterpreis von 509,00 Mark. Verkauft wurde der Quadratmeter später für 860,00 Mark, doch trotzdem ergab sich für diese Zukunftsinvestition, nur für diesen Bauabschnitt, ein Gesamtverlust von 2.745.000,00 Mark. Diese Verluste ließen sich verringern, wenn die Bauflächen für Kontor- und Geschäftshäuser genutzt wurden. Wohngebäude hingegen versprachen kaum Gewinn. [21] Die Mönckebergstraße ist der erste Prachtboulevard, der nicht durch die Aneinanderreihung einzelner Fassaden bestimmt ist, sondern von räumlich konzipierten Baublöcken, die architektonisch auf einander abgestimmt sind. Das Konzept für den Straßendurchbruch ergab sich u.a. auch aus dem geplanten Projekt einer Untergrundbahn, für die von Siemens & Halske sowie der AEG seit 1901 Pläne entwarfen. So wurden zwei große Projekte mit einander kombiniert. Der Bau für die Untergrundbahn begann allerdings schon früher, der erste Spatenstich fiel auf den 1. Juni 1906.[22]

Die Hauptbauarbeiten an der Straße waren 1915 abgeschlossen. Kleine architektonische Veränderungen, z. B. am Mönckebergbrunnen, zogen sich aber bis nach dem Ersten Weltkrieg hin.[23]

2.1 Die Renaissance des Backsteins und die Frage nach einer einheitlichen Fassadengestaltung der Mönckebergstraße

Schumacher war der Meinung, dass ein architektonisch zusammenhängendes Gebiet nur als Einheit empfunden wird, wenn auch im Material eine Einheitlichkeit aufgezeigt wird.[24]

Bei der einheitlichen Fassadengestaltung der Mönckebergstraße stand man vor dem Problem, ein geeignetes Material zu finden. Auf der einen Seite bestimmte der im Werkstein gehaltene Rathausmarkt das Bild. Folglich konnten die beiden Verbindungsbauten vom Rathaus zur Mönckebergstraße, das Rathaus-Hörn und das Versmann-Haus, um eine Einheit am Rathausmarkt zu erzielen, nur mit Werkstein errichtet werden. Am anderen Straßenende stand der wesentlich früher errichtete „Barkhof“, der ebenfalls vom Werkstein dominiert war. Einen wirklich zusammengehörenden Charakter hätte man also nur mit dem Werkstein erzielen können.[25] Als starke Verfechter des nordischen Backstein- und Klinkerbaus galt es für Fritz Schumacher und Fritz Höger ein harmonisches Miteinander von Werk- und Backstein zu erzielen.

Doch Anfang des 20. Jhd. hatte sich der Backstein noch nicht gänzlich etabliert. In dem vorangegangenen Jahrhundert hatte man ihn hinter weißem Putz, Stuck und Farbe verschwinden lassen, und seine leuchtende Eigenschaft geriet in Vergessenheit. Eine wesentliche Voraussetzung für sein „Come Back“ war die Erfindung der Ziegelpresse und dem damit verbundenen Ringofen im Jahre 1858. Jedoch hatten die Liebhaber dieses Bausteins noch lange für seine Wiederaufwertung zu kämpfen, denn die Bevölkerung Hamburgs zog immer noch den Putz vor und zeigte lediglich in Bezug auf einen lederfarbigen Ziegel eine gewisse Toleranz.[26] Doch in der Zeit während der Bauarbeiten der Straße keimte nach und nach ein neuer Funke in der Bevölkerung für den Backstein auf, den man nicht ersticken wollte. Selbst die Baukommission konnte in diese Entwicklung nicht eingreifen.[27] Gerade die ideelle Aufwertung des Mittelalters trug Anfang des 19. Jahrhunderts dazu bei, dass die Architektur gleich ihrer mittelalterlichen Vorbilder vom Backstein dominiert war. Sowohl die Möglichkeiten vom reichen Formstein und Reliefdekor, als auch die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auftretenden, maschinell hergestellten Zierelemente aus Ton konnten das Gestaltungsbedürfnis der Architekten befriedigen.[28] Backstein und Klinker boten den Architekten durch ihre Vielfalt an Farben, Formen und Oberflächenstruktur eine Fülle an handwerklichen Konstruktions- und Dekorationsmöglichkeiten.[29] Vor allen anderen Materialien gab Fritz Höger dem hart gebrannten Klinker den Vorzug, dessen Widerstandsfähigkeit stark erprobt war und tatsächlich überlebten viele seiner Grundmauern die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges. Das Verarbeiten des Klinkers war eine Kunst für sich und konnte bei Fehlern zu Rissen im Mauerwerk führen. Der fast violette Klinker schien ihm das richtige Material für die dampfende Großstadt der Industrialisierung. Der Backstein hingegen war den ländlichen Regionen vorbehalten.[30] Im Gegensatz zu vielen Architekten seiner Zeit geht Höger mit bauplastischen Zierwerk sehr sparsam um. Er ist kein Plastiker; seine Werke bestehen durch ihre abwechslungsreichen Formen des Backsteins auch ohne jeglichen Schmuck.[31] Schumacher war ebenfalls Verfechter des Backsteins. Nur dieses herbe und strenge Material konnte es laut ihm mit dem nördlichen Klima und seinem Nebel und Seewind aufnehmen.[32] Jedoch war Schumacher kein ideologischer Verfechter des Backsteins und im Gegensatz zu Höger, selbstbewusster Produzent plastischer Architektur. Beiden Architekten ist es jedoch zu verdanken, dass die Mönckebergstraße vom Backstein dominiert wird und so im Gegensatz zur später entstandenen „City Nord“ ein harmonisches Bild ergibt.[33]

2.2 Die Kontorhäuser entlang der Mönckebergstraße und ihre architektonischen Errungenschaften

Im ursprünglichen Kontor der vorindustriellen Zeit finden sich Verwaltung, Handel, Speicher und der Wohnraum unter einem Dach. Später mit dem Entstehen der Speicherstadt wurde der Speicher ausgelagert. Mit der Industrialisierung kam auch das Trennen vom Arbeitsbereich vom Wohnraum. Die neuen Kontorhaustypen standen meist im Zusammenschluss mit anderen Kontorhäusern und lagen nahe der Börse. Die Trennung vom Wohn und Warenlager hatte zu Folge, dass die Gebäude allein auf den wirtschaftlichen Nutzen ausgerichtet werden konnten.[34] Die Voraussetzung für die Herausbildung des Kontorhaustypus war die Skelettbauweise und der Eisenbeton. Die architektonische Gebäudekonstruktion trat in den Fassaden als Gestaltungsmerkmal in den Vordergrund. Die Lisenen, Brüstungen und Pfeiler bestehen aus Eisen, das von einer Feuerschutzmasse, dem Beton, umkleidet ist.[35] In den Anfängen der baulichen Entwicklung von Hamburger Kontorhäusern entstand eine Fülle von unterschiedlichen Erscheinungsformen, ein gemeingültiger Stil setzte sich trotz Högers publizierter Formensprache dennoch nicht durch. Mit der Errichtung der großen Geschäftshäuser entstand eine nie dagewesene Großblockbauweise. Allgemeingültig blieb der funktionale Aspekt. Die Räumlichkeiten mussten flexibel und gut beleuchtet sein. Neben Paternostern kamen auch vermehrt Fahrstühle in den Geschäftshäusern zum Einsatz. Diese Erfindung kam aus den USA und wurde vor allem von der Stadt Hamburg übernommen. Abgesehen von den Treppenhäusern und Toiletten nahmen diese Innovationen oft den wirtschaftlich nicht nutzbaren Raum der Bauten ein.[36] Selbst die Haustechnik der Gebäude war auf dem neuesten Stand. Viele hatten eine eigene elektrische Energiezentrale, Druckpumpen förderten frische Luft durch die Räume und Dampfmaschinen betrieben die Paternoster. Oft waren die Innenräume durch Telefonleitungen vernetzt und Briefsammelstellen erleichterten die Kommunikation innerhalb der Gebäude. [37] Wie in Michael Endes „Momo“ geht die Stimmung in Richtung „Zeit ist Geld“ und „Graue Herren“ mit Anzug und Hut fangen an, die Stadt zu bevölkern :).

Nach den Umbauten an der Straße selbst fing 1910 die Bebauung des Abschnitts vom Rathausmarkt zur St. Petri Kirche an. Um die Kirche mit in den Straßenverlauf einzugliedern, wurde von einem geraden Straßenverlauf abgewichen. Ansonsten wären Abstandsflächen entstanden, die für eine Bebauung unzureichend gewesen wären. Im Umfeld der Kirche entstanden bis 1911 das Kontorhaus Rathaus-Hörn, der Domhof, das Hulbe-Haus und das Kontorhaus-Glass. Die drei zuletzt genannten Gebäude wiesen bereits eine Backsteinverkleidung auf, welche mit dem Baumaterial der Kirche harmonierten. Die Jakobi Kirche hingegen wurde nur durch eine Nebenstraße mit der Mönckebergstraße verbunden. Nördlich von ihr ergab sich so ein gut verwertbarer Bauplatz. Dieser wurde für die Errichtung des Rappolt-Hauses genutzt, hinter dem heute die Kirche zurücktritt.[38]Gleichzeitig mit dem Rappolt-Haus begannen die Arbeiten am Hansehof, dem Roland-Haus und dem Südsee-Haus, welche 1912 fertig gestellt wurden. Die Bebauung des mittleren Straßenabschnittes war so weitestgehend beendet und lediglich der Hansehof wurde im Werkstein gestaltet. Durch die üppigen, ungleichen Dachlandschaften der drei anderen Gebäude entstand allerdings eine gewisse Disharmonie der oberen Bauzone. Ebenfalls 1912 wurde das Versmann-Haus am Rathausmarkt abgeschlossen und ein Jahr später wurde mit dem Bauten des Levante-Haus, dem Klöpper-Haus und den Caledonia-Haus das östliche Ende der Straße mit Backsteinfassaden fertig gestellt. Mit Werksteinbauten wurden die Lücken der anderen Abschnitte durch die Fertigstellung des Seidenhauses Brandt und des Warenhauses Karstadt gefüllt. Nachdem 1913 die Bebauung der Straße weitgehend abgeschlossen war, blieb lediglich eine kleine dreieckige Restfläche zwischen Mönckeberg- und Spitalerstraße übrig, auf der in den Jahren von 1914 bis 1915 Fritz Schumachers Mönckebergdenkmal mit Bücherhalle entstand.[39]

2.2.1 Das Haus-Glass

In dem Haus- Glass setzte Höger seine in „Die Architektur des Geschäftshaus“ beschriebenen Bauthesen in die Tat um. So wurde das Gebäude zum Sinnbild der Ideale der Heimatschutzbewegung und gilt als erster für diese Bewegung typischer Bau in der Mönckebergstraße.[40]

Gegenüber des Chores der St. Petri Kirche auf einem kleinen Eckgrundstück wurde in den Jahren 1910 und 1911 das Geschäftshaus Glass errichtet. Das vom Backstein dominierte Haus wies genau wie das später entstandene und ebenfalls von Höger entworfeneRappolt-Haus barocke Züge in den Giebeln auf. Durch dieses Element stellt der Architekt eine lokale Baugeschichtliche Beziehung her.[41] Das besondere an diesem Gebäude ist die auffällige Eck- und Erkerkonstruktion, ein abgerundetes, in Sandstein gehaltenes Gebilde. In einer Zeichnung von 1910 wird das Erdgeschoss von vier hellen, kannelierten Pfeilern dominiert, die in abgewandelter Form bis zu den Giebeln herauf reichen. Anstelle dieser historisierenden Elemente traten bei der Ausführung einfache Lisenen, hinter denen die Schaufenster zurücktraten. Ein weiterer Unterschied zur Zeichnung stellt die wesentlich schlichtere Erkerkonstruktion dar. Einzige Zierelemente sind die Konsolen, Balustraden und die Zierflächen unter den Fenstern. Im zweiten Geschoss entschied sich Höger für nur halb so große „Bay- Windows“, jeweils drei in den drei vertikalen Bauabschnitten. Lisenen verlaufen zwischen diesen Gruppen und erstrecken sich teilweise bis in die Giebel. Die Lisenen an der Eckseite des Gebäudes treten farblich hervor, sowie im Stockwerk darüber die ganze Erkerkonstruktion mit ihren dezenten Verzierungen. Dieses Spiel mit der Farbigkeit und dem Baumaterialien findet sich schon bei Ernst Georg Sonnin. Dieser für den Sonnin-Barock bekannte Hamburger Architekt des 18.Jhd. setzte Werksteinverzierungen in Verbindung mit Backstein ein, um bestimmte Elemente hervorzuheben und das Gesamtbild aufzulockern. Später ersetzte der Beton den Werkstein, erzielte allerdings dieselbe Wirkung. Vom zweiten Stock bis zum Dachgeschoss bestimmen Fassettenfenster, je sechs an der Zahl auf jeder Gebäudeseite, das Bild. Auch sie sind von Lisenen getrennt. Dieses einheitliche Bild wird erst wieder in den zwei geschwungenen Giebeln der Hauptseiten variiert. Hier werden vier Sprossenfenster von einem Halbrundfenster bekrönt. Die Dachzone ist durch ein schmales Gesims vom unteren Bauabschnitt abgehoben. Die an der Gebäudeecke spitz zulaufende Dachkonstruktion sorgt ebenfalls mit vier Sprossenfenstern für Helligkeit. In dieser baulich mathematischen Konstruktion wird eine Analogie zu der lehrreichen Systematik historischer Fachwerkbauten gesucht.[42] Mit einer starken Abweichung in der Dachzone findet sich ein ähnlicher Aufbau in der Eckkonstruktion von Högers ersten Entwürfen für die Mönckebergstraße. Sowohl die Schaufensterzone als auch die Ähnlichkeiten in Staffelung und Gliederung lassen darauf schließen, dass das Haus-Glass von diesem Entwurf inspiriert ist.

2.2.2 Das Rappolt-Haus

Zugehörig zum Rappolt-Haus ist das Jacobitwietenhaus[43], welches der architektonischen Gestaltung des ersten Gebäudes sehr ähnelt, allerdings als eigenständiger Bauabschnitt gesehen und in diesem Zusammenhang auch nicht weiter behandelt wird.

Der Stil der Rappolt Häuser wird oft, durch seinen „Backhorner Maschinenklinker“ und den Elementen des Mühlhausener Barock, mit dem Sonninbarock verglichen.[44]

Der wuchtige längliche Kontorhausblock gleicht einem „Schlachtschiff“. Mit seiner Stahlbetonstruktur wirkt er, durch die im Verhältnis eher kleinen Sprossenfenster, etwas gedrungen, jedoch treten die tiefliegenden Fenster auf Grund ihrer weißen Rahmen trotzdem hervor und lassen das Gebäude stabil aber nicht düster erscheinen. Die mit Backstein verkleidete Fassade wird durch die auffällig hellen Werksteinanteile aufgelockert.

Der sechsstöckige Bau ist auf Seiten der Mönckebergstraße und zum Jakobikirchhof 72 m lang und auf der Stirnseite, zum Bahnhof hin gewandt, 25 m breit. Hervorgehoben werden die Fenster mit ihren „scheitrechten Bögen“, außerdem durch vereinzelte abstrakte Backsteinzierflächen unter den Fenstern. Die zwei Untergeschosse, mit ihren ausladenden Fenstern und Schaufenstern dienen als Sockelzone. Die darüber liegenden vier Geschosse sind ein Stück zurückgesetzt. Sie werden von Lisenen zwischen den einzelnen Fenstern und breiteren Lisenen mit angedeuteten Kapitellen zwischen den Fenstergruppen durchzogen. Diese Träger ziehen sich mit nur einer Ausnahme in der Mitte der Breitseite vom Erdgeschoss bis zu den Giebeln. Von den Abständen der breiteren Lisenen kann man auf die Größe der möglichen Raumabschnitte schließen. Da die inneren Zwischenwände, wie im Grundriss ersichtlich, keine tragende Funktion haben, sind die Raumgrößen variabel.[45] Auf der Breitseite weicht die Fenstergruppenanzahl von den vorherrschenden dreier Konstellationen ab und greift mit dem Bild der sechs dicht beieinander liegenden Fenster die Konstellation im Dachgiebel derselben Seite wieder auf. Auch die Anzahl der Giebelfenster der Längsseite weicht vom üblichen Schema ab. Hier wird auf Grund einer glücklichen Dachlösung auf eine dreier Gruppe verzichtet und die Anzahl von vier Dachgiebeln im ersten Dachgeschoss als Gruppenzahl genommen. Die abweichenden zweier Gruppen der Breitseite hingegen ergeben sich auf Grund eines Risalits an dieser Fassadenseite. Eine gute Beleuchtung der Räume war in den Kontorhäusern sehr wichtig, weswegen die Fassaden fast ausschließlich von Fenstern bestimmt wurden.

Diese lichte Fassadengestaltung ist nur mit Hilfe der stabilen Skelettbauweise mit Eisen und Eisenbeton möglich.[46] Durch die in den oberen vier Geschossen ausgesparten Fensterecken ergeben sich, sowohl in den unteren zwei Stockwerken wie auch zum ersten Giebelgeschoss, abgerundete Balkone mit leicht verzierten Balustraden aus Werkstein. Im zweiten Geschoss entstehen so kleine Runderker mit rechteckigen Fenstern in den Gebäudeecken, die einen Kontrast zu den großen Arkadenfenstern der ansonsten flachen Längs- und Breitseiten ergeben. Runde Elemente finden sich außerdem in den Schwingungen des großen Giebel der Breitseite, sowie in ihren abschließenden halbrunden Fenstern, in den Kugeln und blumengefüllten Kübeln der Balustraden und der in sich runden Fensterfront des Breitgiebels. Die sogenannten Zwerchgiebel erinnern mit ihren geschwungenen Voluten an alte Flethäuserreihen[47] oder die Baukunst des Barock. Zu den barocken Dachelementen stellt die pure Statik des Unterbaus wiederum einen starken Kontrast dar.

Über dem mit einem Ziergitter gekrönten Eingang der zur Mönckebergstraße liegenden Längsseite des Kontorhauses, in dem das Haus namentlich als „Rappolthaus“ genannt ist, erhebt sich wiederum ein breiter, kantiger Flacherker mit Balustrade. Dieser erstreckt sich bis in den sechsten Stock über fünf Fenstergruppen. Der Erker tritt jedoch im dritten Stockwerk etwas zurück und spart den Abschnitt über dem Eingang gänzlich aus. Hierauf wird auf der gegenüberliegenden Längsseite, die mit der zur Mönckebergstraße gerichteten Seite nahezu identisch ist, sich aber kein so repräsentatives Portal befindet, verzichtet. Der Haupteingang wird von zwei hervortretenden Pfeiler flankiert, auf denen jeweils, wie auch auf den zwei Sockeln der Balustrade der Erker im zweiten Stock, Steinskulpturen zu sehen sind.

Trotz unterschiedlicher Gestaltung ergeben die Sockelzone, das Hauptgeschoss und die Dachlandschaft ein einheitliches Bild.

Die Nordfassade weist bei dem sonst rechteckigen Bau längs des Straßenverlaufs eine leichte konkave Biegung auf. Die Aufteilung der Räumlichkeiten wird im architektonischen Außenverlauf erkennbar. Es ergeben sich so an den Längsseiten zwölf gleichgroße, aber durch die Krümmung verschieden lange und auf der Breitseite drei fast gleich große Raumabschnitte. Lediglich die vorderen drei Raumparzellen der Ostseite heben sich von dieser Norm ab. Die inneren Bauabschnitte sind von Treppenhäusern sowie Paternostern und den Latrinen geprägt. Desweiteren sorgen zwei kleine Lichthöfe für eine Beleuchtung dieser Räumlichkeiten. In den Kontorhäusern wurde gerade auf die Eingangsbereiche viel Wert gelegt, da der erste Eindruck entscheidend war. Ein kleiner Trinkbrunnen und Wandschmuck zieren auch heute noch den Haupteingang des Rappolt-Hauses.

2.2.3 Das Klöpper-Haus

Heinrich Klöpper wollte 1912 sein Kontorhaus vom Rödingsmarkt zum Schweinemarkt an den Hamburger Hauptbahnhof verlegen. Dafür schien ihm die Mönckebergstraße die beste Lage. Für den Bau seines Wirtschaftshauses ließ Klöpper einen Wettbewerb ausschreiben an dem auch Höger teilnahm und gewann.

Im Klöpper-Haus spielt Höger mit konkaven und konvexen Ebenen und verknüpft sie zu einer homogenen, lichten Einheit. In diesem Gebäude, mit seinen großen Sprossenfensterfronten an allen drei Fassaden, erkennt man schon die Anfänge vom Ende des 20 Jahrhunderts auftretenden Transparenz der Architektur. Die Backsteinfassade ist glatter als beim Rappolthaus. Meyhöfer will in dieser baulichen Gestaltung den Einfluss Schumachers erkennen.[48] Über dem Sockelgeschoss, mit seinen großen Arkaden, erheben sich fünf weitere Stockwerke, deren Fenstergruppen jeweils von ionischen Pilastern unterbrochen werden. Wiederum werden die Lücken zwischen den einzelnen Fenstern von Lisenen durchzogen und auch die dreier Gruppierungen der Fenster werden hier wieder angewandt: auf horizontaler Ebene sieben Gruppierungen zur Nord- und elf zur Ostseite. Die Besonderheit dieser Fenstergruppen liegt in der konvexen Anordnung der „Bay-Windows“, mit den unter ihnen liegenden schlichten Zierflächen. Lediglich im sechsten Geschoss verbleibt hinter einer konvexen Backsteinbalustrade eine plane Anordnung der Fenster. Bei Höger, der in seinen Arbeiten stark mit Kontrasten spielt, findet sich die Gegenbewegung zum Konvexen in der konkav angelegten Ecke des Gebäudes, die wie im Rappolt-Haus mit einem gestützten Erker im ersten Stock und einem Balkon mit Balustrade im zweiten geschmückt sind. Unter dem mittleren Fenster des dritten Stocks befindet sich außerdem zur vertikalen Staffelung des Zierrates ein wesentlich kleinerer Balkon. Dieses unauffällige Element ist elementar wichtig für die Grundästhetik dieser Seite. Es unterstreicht das Nachobenstreben der Gesamtkonzeption. Auf der Balustrade stehen, im Gegensatz zum Rappolt-Haus, keine menschlichen Gestalten auf den Sockeln, sondern Elefanten, die für die weitreichende Handelsmacht des Kontorhauses stehen. Zwischen den Stützen des Erkers erkennt man Schweinereliefs, die auf den damals nahegelegenen Schweinemarkt verweisen. Unter diesem Erker liegt außerdem ein unauffälliges Eingangsportal. Die konkave Einbeulung der Ecke zieht sich bis in die Dachkonstruktion durch. Das schlichte Walmdach wird vom Rest des Gebäudes auf Höhe der ionischen Kapitelle durch einen Zinnenfries getrennt. Die abgewandelte Form eines Walmdaches weist wiederum bis auf an den Ecken vierer Gruppierungen der Fenster auf, die teilweise von einem darüberlegendem Gaubenfenster bekrönt werden.

Auf der nördlichen Seite zur Mönckebergstraße zeigt das Gebäude eine hohe Arkadenfront. Die Seite, die zum Hauptbahnhof zeigt, wurde jedoch von hohen Arkadenfenstern mit Ziergitter dominiert, unter denen jeweils noch ein kleines rechteckiges Kellerfenster gelegen ist. Auf Höhe der Kellerfenster zeigt sich heller Werkstein in dem auch die anderen Zierelemente der unteren Geschosse gehalten sind. Jeweils zwei dieser Arkadenfenster kommen auf einen Arkadenbogen der Nordseite. Die Ostseite zeigt ebenfalls zentriert im Erdgeschoss zwei große Arkaden, die als Haupteingang fungieren. Die Plastik, die diese Portale zieren sind Bronzegüsse von August Gaul. Der Berliner Sezessionist gestaltete für den Eingangsbereich zwei bronzene Schafgruppen, die wiederum auf den Wollgroßhändler Klöpper verweisen.[49] Das vom Künstler verwendete Material stellte in Högers Augen einen Schwachpunkt des Gebäudeschmucks dar, seiner Meinung nach gehörten zu einem Steinbau auch Skulpturen aus Stein[50].

Im Inneren des Gebäudes erstreckten sich schwebende Decken. Einige Zwischenwände wurden erst nachträglich eingebaut. Die Lage des Treppenhauses am Eingangsbereich stellte sich als baulicher Schwachpunkt heraus. Es wurde nicht direkt im Zentrum des Gebäudes sondern peripher an einen der beiden Lichthöfe gesetzt und war so von einigen Gebäudeteilen schlecht zu erreichen. Auch wurden in diesem Zusammenhang die ins Treppenhaus einschneidenden Decken kritisiert, die eine düstere Atmosphäre schafften.[51] An Holz wurde nicht gespart und man verarbeitete hier mehr als im Rappolt-Haus, obwohl jenes Kontorhaus höhere Räume und eine offenere Treppenführung hatte.[52] Laut Grundriss finden die Verkaufsräume, in den hellen Räumen hinter den Arkaden des Erdgeschosses Platz. Um die zwei Lichthöfe liegen weitere Räumlichkeiten, die auf Grund ihrer geringeren Größe vielleicht als Büro und Verwaltungsräume genutzt wurden. Zwischen den Inneren und äußeren Räumlichkeiten ergibt sich ein Laufweg in Form einer acht, der nur im südlichem Trakt in den Festflügel des Gebäudes überführt. Der Grundriss ist auf der Südseite auf Grund des Straßenverlaufsleicht an geschrägt, so ergibt sich keine rein rechtwinklige Grundfläche.

In diesen Bauten Högers lässt sich innerhalb dieser drei Baujahre, eine starke Entwicklung erkennen. Historisierende Elemente treten in den Hintergrund, was sich vor allem in der Dachgestaltung des Klöpper-Hauses zeigt. Die durch die „Bay-Windos“ aufgelockerte Fassade, benötigt keine Flacherker mehr. Im Gegensatz zum Rappolt-Haus, das noch stark von horizontalen Lienien bestimmt ist, dominieren im Klöpper-Haus die Vertikalen. Lediglich kleinere Schmuckelemente, wie Zinnenfries, Kapitelle und Reliefs wirken noch historisierend.

2.2.4 Die Städtebauliche Bedeutung von Schumachers Mönckebergdenkmal & Bücherhalle

An dem Punkt, wo sich die Spitalerstraße, die Lilienstraße und die Mönckebergstraße treffen, blieb eine architektonisch schwer nutzbare, dreieckige Baufläche übrig, die in ihrer Breite 15 m und in ihrer Länge 45 m misst.[53]

Erste Ideen für die Nutzung dieser Fläche sahen vor den Platz bis zu der damaligen zulässigen Höhenbegrenzung von 30 m maximal auszuschöpfen.[54] Eine Idee war eine kleinere Version des „Flat-Iron Building“ aus New York hier entstehen zu lassen.[55] Ein weiterer Vorschlag von Walter Puritz, der aber erst nachdem die Baupläne schon beschlossen waren, auf den Tisch kam, sah vor einen runden Klinkerturm mit achtzehn Stockwerken auf das Gelände zu bauen, der jedoch den Blick auf die dahinterliegenden Gebäude versperrt und eher eine beengende Atmosphäre geschaffen hätte. Es sollte ein „Gedenkturm“ für das Schaffen großer Männer Hamburgs werden mit Arkaden und Ehrenhalle im Erdgeschoss.[56] Gegen die Willkür privater Bauherren erhoben sich jedoch Bedenken und man versprach sich von einer staatlichen Bebauung mehr. Hinzu kam, dass auch hier die Höhe und der Umfang des Hauses durch die äußeren Verhältnisse festgelegt wurden. So durfte das entstehende Gebäude beispielsweise nur ein Obergeschoss aufweisen. Es wurde ein privater Ausschuss unter der Leitung Edmund Siemers gebildet, der für die Errichtung eines Denkmals für den ehemaligen Bürgermeister Mönckeberg plädierte.[57] In Hinsicht auf die Zweckbestimmung des Bauwerks schwankte man zwischen Buchladen und Apotheke.[58] Zu diesem Zeitpunkt fand ein Vorschlag Schumachers Beachtung. Viel Einfluss auf die Gestaltung der Mönckebergstraße hatte der damalige Städteplaner, zu seinem eigenen Missfallen nicht, da die Bebauungspläne weitestgehend vor seiner Zeit besiegelten wurden.[59] Jedoch setzte er sich für die Gestaltung dieser kleinen Baufläche aktiv ein und überzeugte mit seinem Plan eines kleineren Denkmals, in Form eines Brunnens. Dieser sollte an den ehemaligen Bürgermeister Mönckeberg, nach dem auch diese Straße benannt ist, erinnern. Zugehörig zum Brunnen plante er einem Treffpunkt für die Bürger der Stadt, in Form einer öffentlichen Bücherhalle. Durchgeführt wurde der Bau in Kooperation mit der „Patriotischen Gesellschaft“, welche für die Bücherhallen in ganz Hamburg zuständig war. Die Inneneinrichtung ließ diese Organisation durch den Architekten Groothoff planen, der ein klares Schema nach englischem Muster entworfen hat.

Damit das Gebäude in dieser zentralen Lage zwischen den ihn umgebenden mächtig aufragenden Wirtschaftskomplexen wirken konnte, musste aus Sicht Schumachers ein Kontrastbildnis geschaffen werden; ein kleiner Tempel, eine „Oase in dem Dschungel der großen Häuser“. Tatsächlich erinnert der Bau durch seinen Grundriss und seine Säulenhalle an einen dorischen Tempel. Auffallend ist auch die Wahl des Materials, der weiße Werkstein hebt sich gut von den roten Backsteinbauten der Umgebung ab. Tatsächlich ist die Bücherhalle das einzige Hamburger Werk Schumachers, das kein Backsteinbau war.[60] Eine ähnliche Funktion in der Straße hat das Hulbe- Haus hinter dem Chor der St. Petri Kirche inne. Es bildet einen bewussten Gegensatz zu den ihn umgebenen gewaltigen Handelskomplexen. Es tritt durch seine Größe zurück und lässt vor allem die Kirche neben sich wirken. Durch seinen verspielten, besonderen architektonischen Charakter ist es aber auch nicht so unscheinbar, dass es im Straßenverlauf untergeht. Ganz im Gegenteil: es sticht sogar, durch seine Andersartigkeit, aus der Reihe großer Wirtschafthäuser hervor.[61] Gleiches gilt für die Bücherhalle und den Mönckeberg-Brunnen, die seit 1958 unter Denkmalschutz stehen.

2.2.5 Volkslesehalle und Mönckeberg-Brunnen

Brunnen und Gebäude sind zusammen durch eine Stufe vom übrigen Gelände abgehoben. Der Gebäudekomplex ist nach Westen hin gestaffelt, auf die Säulenhalle des tempelartigen Bau folgen Terrasse und Brunnen. Somit nimmt der Brunnen die Spitze der dreieckigen Fläche für sich ein. Hinter den runden Wasserbeckens steht ein löwenbekrönter Pylon, der von zwei liegenden Bronzefiguren mit Seelöwen, einem nackten Mann auf der rechten und einer nackten Frau auf der linken Seite, flankiert wird. Unter dem bronzenem Löwen befindet sich ein Reliefporträt Mönckebergs.[62] Alle Bronzefiguren wurden von dem Bildhauer Georg Wrba geschaffen, allerdings, bedingt durch den Ersten Weltkrieg und in den Zusammenhang fehlender finanzieller Möglichkeiten, erst 1926 fertiggestellt.[63] Unter den beiden Bronzefiguren ist jeweils eine bronzene Gedenktafel angebracht.[64] Von dem Pylon, der an den Außenseiten durch Reliefstreifen mit jeweils vier untereinander angeordneten Figuren verziert ist, rieselt das Wasser an den drei Frontseiten aus den hervortretenden, runden in sich geschwungenen Wasserbecken herab. An der Spitze des Pylon zeigen sich historisierende, stufenartige Gebilde.

Durch die Verbindung mit dem Baukörper erhält das Mönckebergdenkmal einen festen Rückhalt und wird in seiner Wirkung gesteigert. Nur zusammen können diese Kleinbauten gegen ihre Umgebung bestehen.[65]

Die erhöhte Terrasse zwischen den beiden Bauteilen ist sowohl von der Breitestraße als auch der Mönckebergstraße durch zwei schmale Stufeneingänge zugänglich. Nicht nur durch ihre Bauform, in der Art eines Prostylos, auch durch das Baumaterial, einem hellen Muschelkalkstein, heben sich das kleine Gebäude und der Brunnen stark von den großen Backsteingebäuden der Umgebung ab. Die Vorderseite wird durch eine Loggia mit dorischen Säulen und hohen Arkaden an den Seiten geschmückt. Der ansonsten starre, schlichte Giebel der Loggia wird durch ein einfaches Halbrundfenster aufgelockert. Hinter der Loggia, die in ihrer erhöhten Position von allen drei Seiten durch Treppen erreichbar ist, lassen drei große, weiß gefasste Sprossenfenster Licht in die Bibliothekshalle. Unter ihnen wurden fünf steinerne Sitzbänke eingebaut die Richtung Brunnen wiesen. Die Farbigkeit der Brunnenfiguren sollte ursprünglich im Satteldach des Hauses wieder aufgegriffen werden. Diese bauliche Maßnahme wurde jedoch durch den Ersten Weltkrieg vereitelt. Das anfänglich vorgesehene Kupfer musste einem Schieferdach weichen, dessen heller Ton leicht ins Grünliche überging. Die schlichten Seitenwände weisen mittig eine leichte Krümmung auf, die durch drei hohe Fenster im Erdgeschoss und drei niedrige im ersten Stockwerk definiert und zwischen den Fenstern von Lisenen durchzogen ist. Links und rechts dieser Krümmung kommt jeweils ein großes Fenster im Erdgeschoss auf zwei kleine im darüber liegenden Stockwerk. Die Geschosse sind durch ein Gesims in der Außenfassade von einander abgehoben. Dieses Element durchzieht ebenfalls die Rückseite des Gebäudes, wird aber durch einen Portalrisalit, der die zwei Geschosse durchzieht, unterbrochen. Das gläserne Eingangsportal ist rundbogig und schließt an der Arkadenspitze mit einem Endstein ab, der von zwei Rundreliefs flankiert wird. Über dem hervorstehendem Eingangsportal liegt ein Balkon, der durch zwei Terrassentüren zugänglich ist. Bekrönt wird der Vorbau mit einem halbrunden Giebelfenster im Dachgeschoss. Nach dem Betreten des Gebäudes durch das von Blendpfeilern eingefasste Hauptportal kam man durch einen kleinen schmalen Flur in den großen Saal der Bücherhalle mit ihrer Kassettendecke. [66] Im Erdgeschoss ließ Groothoff ein erhöhtes Podium mit Bücherregalen errichten. Diese aus Büchern bestehenden Wände nahmen die Funktion eines Katalogs ein, denn durch die verglasten Zellen der einzelnen Bücher, ergibt sich für das Publikum eine offene Kartei. Auf diesem Podium befand sich die Ausleihstelle der Bibliothek, die nach einem sogenannten Indikator-System verwaltet wurde. Im Obergeschoss ragte der Freihandbereich der Bibliothek in die Betonkonstruktion des Daches herein, in dem die Besucher unmittelbar an die Regale heran treten konnten. Neben diesen beiden großen Räumlichkeiten ergaben sich oben sowie unten nördlich vom Haupteingang noch weitere Büroräume, die durch einen Bücheraufzug verbunden sind. Wie im Grundriss ersichtlich, liegt auf der südlichen Seite vom Haupteingang die Treppe die alle Geschosse, wie auch den Keller, mit einander verbindet. Im Keller befinden sich neben den Magazinräumen die Räume der Sammelheizung. Diese kleine öffentliche Bücherhalle wurde täglich von hunderten von Menschen genutzt. [67]

3 Schlussteil :Umbauten und Kriegsschäden der Gebäude

Der ursprüngliche, stolze Eindruck des damaligen Kontorviertels ist heute nur noch zu erahnen. Hierzu hat nicht nur die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges beigetragen, sondern auch die lockere Haltung des Denkmalschutzes der Stadt. Denn schon längst verschwindet die bauliche Reinheit hinter Werbeträgern und Leuchttafeln, die die Gebäude bis ins Äußerste verfälschen. Durch das Errichten vieler neuer Gebäudekomplexe, die sich optisch nicht so recht in das Gesamtbild einfügen wollen, wurde das einstmals harmonisch angestrebte Stadtbild verändert. Bauliche Änderungen ergaben sich bei der Bücherhalle zu Gunsten eines Cafés schon in den 20er Jahren. Ausdrücklich verboten wurde lediglich das Anbringen jeglicher Werbung am Gebäude. 1970 war das Innere der Bücherhalle von Umbauten betroffen und nach vier Jahre wanderten die fünf steinernen Sitzbänke der Loggia an die Alster. Gravierende Verschlechterungen der inneren Bausubstanz ergaben sich vor allem durch die Anmietung der Burger King Geschäftskette. In Absprache mit dem Denkmalschutz wurde 1977 die ursprüngliche Kassettendecke verkleidet, der Wandbrunnen des ersten Stocks versetzt und die Treppenwandung geöffnet. Ferner blieben Modernisierungsmaßnahmen, wie das Anbringen einer Be- und Entlüftungsanlage, neuer Lampen und neuer Fenster nicht aus, um die bauphysikalische Substanz des Gebäudes zu erhalten. Unter anderem war es der Fast Food kette zu verdanken, dass das Hallendach nachträglich mit Kupfer eingedeckt wurde. Dessen ungeachtet betrachteten viele Bürger diese Art Nutzung der Würde des Platzes als nicht angemessen. Die Brunnenanlage verlor durch den Zweiten Weltkrieg seinen Löwen, und auch der Muschelkalk hatte erhebliche Schäden von Bombensplittern davon getragen. Ersetzt wurde Georg Wbra´Löwe durch eine Bronzeplastik von Philipp Harth.[68]

Die markanten Zwerggiebel von Högers Rappolt-Haus wurden im Krieg völlig zerstört.[69] Für diese Giebel, die zeitlebens immer wieder, nicht zuletzt von ihm selbst, kritisiert worden sind, hatte Höger erst eine andere Lösung vorgesehen. Bei diesem Entwurf sollten die Söllergeschosse als Stufen zurücktreten. Beim Wiederaufbau wurde Höger, obwohl er selbst Vorschläge zur Anpassung des Rappolthausdaches ans Chilehaus gemacht hatte, übergangen. „Was aus dem Rappolthaus mit seinem unartikulierten heutigen Flachdach wurde, kommt einer Amputation gleich, die die wesentlichen Gestaltmerkmale der ganzen Straße für immer vernichtet hat.“[70] Auch das Klöpperhaus musste sich verschiedenen Umbauten unterwerfen und steht heute nur noch in seiner äußeren Form.[71] Kriegsfolge war auch hier erst ein Flachdach gewesen, jedoch gelang es dem späteren Käufer, einem Kaufhaus- Konzern, die ehemalige Dachkonstruktion Högers wieder herzustellen. Des Weiteren nahm der Konzern eine behutsame Umgestaltung des Erdgeschosses vor. Die eigentlichen Schaufenster traten hierbei hinter einem Arkadengang zurück. Diese aus Sicht der Denkmalpflege vorbildlichen Baumaßnahmen werden heute von einem großen, weißen Baublock mit Kleinraster-Fassade verdeckt.[72] Das erste Gebäude Högers in der Mönckebergstraße, das Haus-Glass ist eins der wenigen vom Krieg fast unversehrten Bauten der Straße. Heute sind lediglich die Unteren Geschosse leicht umgestaltet.

3.1 Zusammenfassung

Die Mönckebergstraße ist ein Beispiel für die Erschließung von einem einheitlich funktionalen Gebiet, welche im frühen 20 Jahrhundert ein Ideal für moderne Städte wurden. In nur wenigen Jahren vollzog sich in der Hamburger Architektur eine Wende von dem nationalen, mittelalterlich, dekorativen Stil der Gängeviertel zu einem modernen und eigenständigen Backsteinstil, der heute noch prägnant für Hamburg ist. Auf traditionalistischen Grundlagen entstand ein Architekturstil, der den modernen Stil mit dem Heimatstil vermischte. Laut Prof. Dr. Schaefer –Lübeck ist die Einheit eines Stadtbildes die Folge von örtlicher Beschränkung auf ein Baumaterial und einen immer wiederholten Bautyps, der in der architektonischen Formsprache nur leicht variieren darf. An diese Formensprache muss sich gehalten werden. Originelle und andersgeartete Formen würden die Einheit zerstören.[73] An diese Vorschriften wurde sich in der Mönckebergstraße gehalten. Allerdings war es der Kommission und ihren Architekten zu verdanken, dass in dieser Straße zwei Materialien harmonisch miteinander vereint werden konnten. Außerdem schafften es diese Parteien die Prestigestraße von ihrem Fundament mit der Untergrundbahn, über die Verkehrs- und Steigungsproblemen die sich ergaben, hin zu den fließenden Hausübergängen, bis ins kleinste Detail zu planen und auszuführen. Zwar entstand kein einheitlicher Kontorhausstil aber eine eigene Formensprache, die nicht zuletzt auf Högers Buch „Die Architektur des hamburgischen Geschäftshauses“ zurückzuführen ist. Viele seiner architektonischen Feinheiten sind trotz Kritik seitens Schumachers in der Mönckebergstraße verwirklicht worden.[74] Jugendstilornamente und üppige Verzierungen wurden aufgegeben, das Formengut der Heimatschutzbewegung wurde vereinfacht, und die Fassaden gestalteten sich konsequent, schlicht und logisch. Der Vertikalismus der Rasterfassaden fand in den teilweise mit barocken Elementen versehenen Giebeln einen harmonischen Abschluss. Die funktionalen Elemente waren gleichzeitig auch Gebäudeschmuck. Flexible, helle Räumlichkeiten, eine verbesserte interne Kommunikation sowie schnelle interne Verbindungen durch Fahrstühle oder Paternoster, wirtschaftlich maximal ausnutzbare Großblockbauten mit ausladende Steildächern und Staffelgeschosse; all dies waren Errungenschaften zur Entstehungszeit der Mönckebergstraße. Das Ergebnis war die Verwirklichung aller fortschrittlichen Errungenschaften der Architektur. Eine breite, verkehrstaugliche Straße, deren Bebauung in alle Himmelsrichtungen nutzbringend ausgeschöpft ist. Ihre Gestaltung ist funktional, zurückhaltend und vernünftig. „Unser Streben ist nicht allein in die Höhe gerichtet, sondern im gleichen Maße in die Tiefe, in die Breite; das Gefühl des Besitzergreifens dessen, was uns angehört, will auch seinen Ausdruck in der Form haben.“[75] Eine entscheidende Rolle für die harmonische Gestaltung der Mönckebergstraße spielte ebenfalls Fritz Schumacher. Nicht nur im Bezug auf die Materialfrage auch auf die Gestaltung des kleinen Dreieckplatzes, dessen Tempelbau und Brunnen der Straße ein Zentrum und Treffpunkt außerhalb des Arbeitsverkehrs boten. Es war ein Erholungsort, ein Ruhepunkt; Hier schlug das „Herz“ der Straße.

3.2 Kritik und Bewertung

Der massive Eingriff in die, aus heutiger Sicht, malerischen Gängeviertel, stellt gleichzeitig die beginnende Aufbruchsstimmung für einen Wandel in der Architektur dar. Nicht pompöse sondern funktionale, auf die Bedürfnisse der Menschen und dem Nutzen abgestimmte Architektur wurde bevorzugt. Eine Veränderung vom Umfang des Baus der Mönckebergstraße ist verbunden mit den unterschiedlichsten Schicksalen. Wie bei jedem großen Projekt gibt es Gewinner und Verlierer und gute und schlechte Auswirkungen. Doch ohne Veränderungen gäbe es keine Zukunft, schon gar nicht in einer Metropolenstadt wie Hamburg, die auf den Handel ausgerichtet ist. Der Bau dieser berühmten Geschäftsstraße trug zu vielen Hamburger Errungenschaften bei die heute nicht mehr weg zu denken sind. Wichtigste Folge der „City-Bildung“ war wohl der Ausbau des Hamburger Verkehrsnetzes. Immer mehr Pendler kamen zur Arbeit oder als Kunden in das Kontorviertel. Aus diesem Grund war eine gute Anbindung regelrecht lebensnotwendig. Durch die platzschaffende Sanierung wurde auch der immer wieder kritisierte „Krankheitsherd“ der Gängeviertel getilgt und der Grundstein für eine hygienische Stadtentwicklung gelegt. Sämtliche Literatur stimmt in dieser Sache überein, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass eine wirtschaftliche Umstrukturierung des Viertels schon vor dem Epidemieausbruch in Planung war und dass die starke Verbreitung der Krankheit lediglich als Begründung für die Öffentlichkeit diente. Eine schlechte Stimmung wurde propagiert und geschürt, was man an Hand zahlreicher Quellen nachverfolgen kann. Auf Grund des globalen wirtschaftlichen Drucks und des Wettbewerbs der Städte musste auch Hamburg seinen zentralen Kern für den Handel ausbauen, um weiterhin als Handelsmetropole auf dem Weltmarkt mithalten zu können. Ein Sohn des ehemaligen Bürgermeister, Carl Mönckeberg, sagte dazu man müsse einsehen

„[…], daß Hamburg sich mit all seinen überkommenen Eigentümlichkeiten den ganz veränderten Zeitläuften nach Möglichkeit anpassen muss, weil es schlechterdings unmöglich ist, seine Einrichtungen nach auswärtigen Mustern zu modernisieren.“[76]

Wie schon erwähnt gehen mit dem Bau der Straße auch tragische Geschichten einher. So wurden z. B. die alten und gebrechlichen Insassen der Stifte in der Spitalerstraße buchstäblich auf die Straße gesetzt.[77] Vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten sahen sich gezwungen in die peripheren Gebiete der Großstadt umzusiedeln, weil sie in ihrer einstigen Heimat keine Unterkunft mehr fanden, die für sie erschwinglich waren. Für den wirtschaftlichen Aufschwung war der Großbrand Hamburgs rückblickend geradezu ein Glücksfall. Das Nachsehen hatten wie immer in der Geschichte der Menschheit die Armen und Schwachen die zu Gunsten der reichen Geschäftsmänner ohne ausreichende Entschädigung blieben.[78]

Die mit dem Bau in Verbindung stehenden Zeitgenossen waren stolz auf ihre Arbeit, welche u.a. die Schaffung eines Baupflegegesetzt mit sich brachte.[79] Die mit der Umgestaltung der Mönckebergstraße verbundenen städtebaulichen Maßnahmen, wie hygienische Versorgungseinrichtungen, Straßenregulierung und Neuparzellierung, führten zu einer beträchtlichen Wertesteigerung der Grundstücke. Allerdings verlor der Hamburger Stadtkern bereits nach dem Brand Stück für Stück seine Wohnfunktion. Bewertet werden kann die Entstehung der Straße nur als notwendig aber blutig.

Die architektonische Planung der Kommission hingegen, die von der Fassadengestaltung über die Materialfrage bis hin zum Straßenverlauf alles „im Auge“ hatte, war bis ins kleinste Detail durchdacht. Es findet sich kaum ein weiteres Straßenbild, das so viele verschiedene Gebäude in einen so harmonischen Einklang gebracht hat wie die Mönckebergstraße. Sie vereint in sich Innovation und Tradition, Funktionalität und Ästhetik sowie schlichte Strenge und dynamische Verspieltheit. Aber auch die Errungenschaft der Aufwertung des Backsteins stellt einen Meilenstein in der norddeutschen Architekturgeschichte dar. In dem buntscheckigen, leuchtenden Material, das die Mönckebergstraße prägt, liegt der Widerschein eines historischen Entwicklungsprozesses.[80]

„Hamburg ist eine Backsteinstadt. Doch war dies immer so, und wie ernst ist diese These heute zu nehmen, wenn die City in einem Gemisch aus Stahl, Beton, Glas und Stein ertrinkt, wenn ein stets wachsender Moloch Verkehr sie doch viel eher in eine Asphaltstadt verwandeln möchte?“[81]

Es entstanden in der Mönckebergstraße Gebäude, die von einer Geschichte erzählen von der jetzt ein Jahrhundert nach ihrer Erbauung, in einer Zeit unaufhaltsamen Fortschritt niemand mehr etwas wissen will. Höger selbst hatte gehofft, dass seine hochwertigen Klinkerbauten eine Brücke zu einer besseren Zeit bilden würden, in der die Festigkeit eines Gebäudes wieder mehr geachtet werden würde als die schnelllebige Vergänglichkeit.[82] Wie stark er sich geirrt hatte zeigt der heutige Anblick seines einst so bedeutenden Rappolt-Hauses, dass neben anderen Gebäuden der Mönckebergstraße wie eine Altlast wirkt, Werbeschriften klaffen wie Wunden in der Backsteinhaut. „Jede Gesellschaft erhält die Architektur, die sie verdient.“[83] Die offensichtliche Unfähigkeit, vorhandene Werte zu erkennen und zu beschützen, ist eine folgenschwere Bewusstseinsspaltung unserer Gesellschaft.[84] Wenn die heutige Architektur und der Umgang mit Denkmälern ein Spiegelbild unsere derzeitigen Gesellschaft ist, sagt dies nichts Gute über uns und unsere Zukunft aus.

4. Literaturverzeichnis

Architekten – und Ingenieur- Verein zu Hamburg 1914

Architekten- und Ingenieur- Verein zu Hamburg (Hrsg.).: Hamburg und seine Bauten. Unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbek, Hamburg 1914.

Badstübner 2003

Badstübner, Ernst. Schumann, Dirk (Hrsg.): Backsteintechnologien in Mittelalter und Neuzeit, Berlin 2003.

Bucciarelli 1992

Bucciarelli, Piergiacomo: Fritz Höger. Hanseatischer Baumeister 1877 -1949, aus dem italienischen von Claudia Eichenlaub, Berlin 1992.

Fischer 1977

Fischer, Manfred: Fritz Schumacher. das Hamburger Stadtbild u. die Denkmalpflege. Serie: Arbeitsheft zur Denkmalpflege in HamburgNr.4, Hamburg 1977.

Fischer 1988

Fischer, Manfred F.: Fritz Schumacher. das Hamburger Stadtbild und die Denkmalpflege, Hamburg 1977, in: Brandenburger, Dietmar (Hrsg.): Architektour. Bauen in Hamburg seit 1900, Braunschweig 1988.

Fischer 1999

Fischer, Manfred F.: Das Chilehaus in Hamburg. Architektur und Vision, Berlin 1999.

Gebhart 1938

Gebhart, Friedrich: Antlitz und Seele der nordischen Baukunst, in: Westphal, Carl (Hrsg.): Fritz Höger. der niederdeutsche Backstein – Baumeister, Schönberg 1938.

Hipp 1984

Hipp, Hermann: Wie eine Starkstromleitung: Die Mönckebergstraße (1984), in: Brandenburger, Dietmar (Hrsg.): Architektour. Bauen in Hamburg seit 1900, Braunschweig 1988.

Hipp 1988

Hipp, Hermann: Hamburger Kontorhäuser, Hamburg 1988.

Höger 1910

Höger, Fritz, Bröcker, Paul: Die Architektur des hamburgischen Geschäftshauses. Ein zeitgemäßes Wort für die Ausbildung der Mönckebergstraße, Hamburg 1910, S.46.

Höger 1938

Höger, Fritz: Backsteinbaukunst, in: Westphal, Carl (Hrsg.): Fritz Höger. der niederdeutsche Backstein – Baumeister, Schönberg 1938.

Jung-Köhler 1991

Jung-Köhler, Evi: Verlust und Chance. Hamburg 1842. Stadtmodernisierung beim Wiederaufbau nach dem Großen Brand, Hamburg 1991.

Kallmorgen 1969

Kallmorgen, Werner: Schumacher und Hamburg. eine fachliche Dokumentation zu seinem 100. Geburtstag, Hamburg 1969.

Kamphausen 1972

Kamphausen, Alfred: Der Baumeister Fritz Höger, Neumünster 1972.

Kossak 1986

Kossak, Prof. Dipl.-Ing. Egbert: Hamburgs Baukultur, in: Meyhöfer, Dirk: Hamburger Backstein. Zur Geschichte des Ziegelbaus in der Hansestadt, Hamburg1986.

Lange 1995

Lange, Ralf: Architekturführer Hamburg, Stuttgart 1995.

Lubitz 2009

Lubitz, Jan: Die Mönckebergstraße. Hamburgs Weg zur Großstadt, Hamburg 2009.

Marg 1993

Marg, Volkwin/Schröder, Reiner (Hrsg.): Architektur in Hamburg seit 1900, Hamburg 1993.

Meyhöfer 1986

Meyhöfer, Dirk: Hamburger Backstein. zur Geschichte des Ziegelbaus in der Hansestadt, Hamburg 1986.

Mönckeberg 1917

Mönckeberg, Carl: Hamburg vor und nach dem Kriege. Hanseatische Studien, Stuttgart 1917, S.35.

Schaefer-Lübeck 1919

Schaefer-Lübeck, Prof. Dr. Karl (Hrsg.): Hamburger Staatsbauten von Fritz Schumacher, Band I & Band II, Berlin 1919.

Schädel 1994

Schädel, Dieter: Kommentiertes Verzeichnis der Werke Fritz Schumachers. Volkslesehalle und Mönckeberg-Brunnen, in: Fritz Schumacher. Reformkultur und Moderne, Hrsg.: Hartmut Frank, Hamburg 1994, S.243.

Schramm 1964

Schramm, Percy Ernst: Neun Generationen. Dreihundert Jahre deutscher „Kulturgeschichte“ im Lichte der Schicksale einer Hamburger Bürgerfamilie (1648 -1948), Göttingen 1994, Bd.2, S.115ff.

Schumacher 1923

Schumacher, Fritz: Das Entstehen einer Großstadt. Hamburg 1923, in: Brandenburger, Dietmar (Hrsg.): Architektour. Bauen in Hamburg seit 1900, Braunschweig 1988.

Steinmetz 1995

Steinmetz, Klaus-Jürgen: Die Bücherhalle mit dem Mönckeberg-Brunnen in der Mönckebergstraße, in: Serie: Arbeitsheft zur Denkmalpflege in Hamburg Nr.15/1: Fritz Schumacher. Hamburger Staatsbauten 1909 -1919/21, eine Denkmalpflegerische Bestandaufnahme, Hamburg 1995.

Fußnoten

[1] Vgl. Marg, Volkwin/Schröder, Reiner (Hrsg.): Architektur in Hamburg seit 1900, Hamburg 1993, S.2.

[2] Vgl. Bucciarelli, Piergiacomo: Fritz Höger. Hanseatischer Baumeister 1877 -1949, aus dem italienischen von Claudia Eichenlaub, Berlin 1992, S.1.

[3] Vgl. Lange, Ralf: Architekturführer Hamburg, Stuttgart 1995, S.34.

[4] Vgl. Jung-Köhler, Evi: Verlust und Chance. Hamburg 1842. Stadtmodernisierung beim Wiederaufbau nach dem Großen Brand, Hamburg 1991, S.147.

[5] Vgl. Jung-Köhler 1991, S.67f.

[6] s. Heine, Heinrich, in: Schramm, Percy Ernst: Neun Generationen. Dreihundert Jahre deutscher „Kulturgeschichte“ im Lichte der Schicksale einer Hamburger Bürgerfamilie (1648 -1948), Göttingen 1994, Bd.2, S.115ff.

[7] Vgl. Jung-Köhler 1991, S.71f.

[8] Vgl. Bucciarelli 1992, S.2f.

[9] Vgl. Kamphausen, Alfred: Der Baumeister Fritz Höger, Neumünster 1972, S.15ff.

[10] Vgl. Lubitz, Jan: Die Mönckebergstraße. Hamburgs Weg zur Großstadt, Hamburg 2009, S.54f.

[11] Vgl. Lubitz 2009, S.53.

[12] Vgl. Jung-Köhler 1991, S.114f.

[13] Zitiert nach Jung- Köhler 1991, S.115.

[14] Vgl. Lubitz 2009,S. 7.

[15] Vgl. Architekten- und Ingenieur- Verein zu Hamburg (Hrsg.).: Hamburg und seine Bauten. Unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbek, Hamburg 1914, S.212.

[16] Vgl. Architekten- und Ingenieur- Verein zu Hamburg 1914, S.211f.

[17] Vgl. Lubitz 2009, S.46ff.

[18] Vgl. Kallmorgen, Werner: Schumacher und Hamburg. eine fachliche Dokumentation zu seinem 100. Geburtstag, Hamburg 1969, S.127f.

[19] Vgl. Architekten- und Ingenieur- Verein zu Hamburg 1914, S.214.

[20] Vgl. Lubitz 2009, S.9.

[21] Vgl. Architekten- und Ingenieur- Verein zu Hamburg 1914, S.215.

[22] Vgl. Lubitz 2009, S.35f.

[23] Vgl. Steinmetz 1995, S.152

[24] Vgl. Lubitz 2009, S.59f.

[25] Vgl. Schumacher, Fritz: Das Entstehen einer Großstadt. Hamburg 1923, In: Brandenburger, Dietmar (Hrsg.): Architektour. Bauen in Hamburg seit 1900, Braunschweig 1988, S.117.

[26] Vgl. Meyhöfer, Dirk: Hamburger Backstein. zur Geschichte des Ziegelbaus in der Hansestadt, Hamburg 1986, S.17ff.

[27] Vgl. Schumacher 1923, S.117.

[28] Vgl. Badstübner, Ernst. Schumann, Dirk (Hrsg.): Backsteintechnologien in Mittelalter und Neuzeit, Berlin 2003, S.21ff.

[29] Vgl. Kossak, Prof. Dipl.-Ing. Egbert: Hamburgs Baukultur, In: Meyhöfer, Dirk: Hamburger Backstein. Zur Geschichte des Ziegelbaus in der Hansestadt, Hamburg1986, S.1.

[30] Vgl. Kamphausen 1972, S.21.

[31] Vgl. Kamphausen 1972, S.21.

[32] Vgl. Meyhöfer 1986, S.26f.

[33] Vgl. Meyhöfer 1986, S.35.

[34] Vgl. Hipp, Hermann: Hamburger Kontorhäuser, Hamburg 1988, S.11ff.

[35] Vgl. Höger, Fritz, Bröcker, Paul: Die Architektur des hamburgischen Geschäftshauses. Ein zeitgemäßes Wort für die Ausbildung der Mönckebergstraße, Hamburg 1910, S.46.

[36] Vgl. Lubitz 2009, S.63f.

[37] Vgl. Hipp 1988, S.13.

[38] Vgl. Lubitz 2009, S.42f.

[39] Vgl. Lubitz 2009, S.68f.

[40] Vgl. Lubitz 2009, S.68.

[41] Vgl. Kamphausen 1972, S.19.

[42] Vgl. Lubitz 2009, S.104.

[43] (das Rappolt- Haus II, ebenfalls von Höger)

[44] Vgl. Meyhöfer 1986, S.28.

[45] Vgl. Hipp 1988, S.16.

[46] Vgl. Hipp 1988, S.16.

[47] Vgl. Kamphausen 1972, S.18.

[48] Vgl. Meyhöfer 1986, S.28.

[49] Vgl. Lange 1995, S. 38.

[50] Vgl. Kamphausen 1972, S.19.

[51] Vgl. Kamphausen 1972, S.19.

[52] Vgl. Kamphausen 1972, S.19.

[53] Vgl. Steinmetz, Klaus-Jürgen: Die Bücherhalle mit dem Mönckeberg-Brunnen in der Mönckebergstraße, In: Serie: Arbeitsheft zur Denkmalpflege in Hamburg Nr.15/1: Fritz Schumacher. Hamburger Staatsbauten 1909 -1919/21, eine Denkmalpflegerische Bestandaufnahme, Hamburg 1995, S.147.

[54] Schädel, Dieter: Kommentiertes Verzeichnis der Werke Fritz Schumachers. Volkslesehalle und Mönckeberg-Brunnen, In: Fritz Schumacher. Reformkultur und Moderne, Hrsg.: Hartmut Frank, Hamburg 1994, S.243.

[55] Vgl. Steinmetz1995, S.147.

[56] Vgl. Fischer, Manfred: Fritz Schumacher. das Hamburger Stadtbild u. die Denkmalpflege. Serie: Arbeitsheft zur Denkmalpflege in Hamburg Nr.4, Hamburg 1977, S.51.

[57] Vgl. Schaefer-Lübeck, Prof. Dr. Karl (Hrsg.): Hamburger Staatsbauten von Fritz Schumacher, Band I & Band II, Berlin 1919, Band II, S. 13.

[58] Vgl. Steinmetz1995, S.148.

[59] Vgl. Meyhöfer 1986, S.29.

[60] Vgl. Schaefer-Lübeck 1919, Band I, S.7.

[61] Vgl. Fischer 1977, S.50f.

[62] Vgl. Architekten- und Ingenieur- Verein zu Hamburg 1914, S.602.

[63] Vgl. Steinmetz 1995, S.152.

[64] Vgl. Auf der nördlichen Tafel steht: Gestiftet von den Bürgern Hamburgs. 1914-1920, auf der südlichen: Dem Andenken an Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg.

[65] Vgl. Steinmetz 1995, S.147.

[66] Vgl. Steinmetz 1995, S.148ff.

[67] Vgl. Steinmetz 1995, S.148.

[68] Vgl. Steinmetz 1995, S.150ff.

[69] Vgl. Meyhöfer 1986, S.28.

[70] s. Fischer 1977, S.123.

[71] Vgl. Kamphausen 1972, S.18f.

[72] Vgl.Fischer, Manfred F.: Fritz Schumacher. das Hamburger Stadtbild und die Denkmalpflege, Hamburg 1977, In: Brandenburger, Dietmar (Hrsg.): Architektour. Bauen in Hamburg seit 1900, Braunschweig 1988, S.123.

[73] Vgl. Schäfer-Lübeck 1919, Band I, S.5.

[74] Vgl. Bucciarelli 1992, S.14.

[75]s. Gebhart, Friedrich: Antlitz und Seele der nordischen Baukunst, In: Westphal, Carl (Hrsg.): Fritz Höger. der niederdeutsche Backstein – Baumeister, Schönberg 1938, S. 15.

[76] s. Mönckeberg, Carl: Hamburg vor und nach dem Kriege. Hanseatische Studien, Stuttgart 1917, S.35.

[77] Vgl. Hipp, Hermann: Wie eine Starkstromleitung: Die Mönckebergstraße (1984), In: Brandenburger, Dietmar (Hrsg.): Architektour. Bauen in Hamburg seit 1900, Braunschweig 1988, S.118.

[78] Vgl. Jung- Köhler 1991,S.146f.

[79] Vgl. Fischer 1977, S.50.

[80] Vgl. Schumacher 1923 S.117.

[81] s. Meyhöfer 1986, S.9.

[82] Vgl. Höger, Fritz: Backsteinbaukunst, In: Westphal, Carl (Hrsg.): Fritz Höger. der niederdeutsche Backstein – Baumeister, Schönberg 1938, S.17.

[83] s. Marg 1993, S.1.

[84] Vgl. Marg 1993, S.1.

Education

Mai 2023

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Doctor Degree

Oktober 2012- Januar 2015

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Master Degree

Oktober 2007- September 2011

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Bachelor Degree